榊󠄀山裕子の仕事より

美術と人形

アート界の人形たち

文=榊󠄀山裕子

『美術手帖』「特集・新しい身体と彫刻の美学」2003年10月号

美術出版社 2003年10月

最近「人形」への関心が高まりつつあるようだ。工芸の一分野であった「創作人形」、現代アートにおける「人形(ヒトガタ)」、そしてサブ・カルチャーとしての「フィギュア」、これら異なる三つの文脈における「人形」の相互作用、とりわけフィギュアと現代アートの関係が話題になっているが、ここではこれまで論じられることが比較的少なかった創作人形と現代アートの「人形(ヒトガタ)」との関係について考察してみることにしたい。

先日、東京国立近代美術館工芸館で開催され、現在、日本全国を巡回中の「今日の人形芸術ー想念(おもい)の造形」展は、第一部で「工芸」の分野に属する「人形」の近代化の過程を辿り、第二部で、現代における「創作人形」の展開を幅広く紹介した注目の展覧会であった。

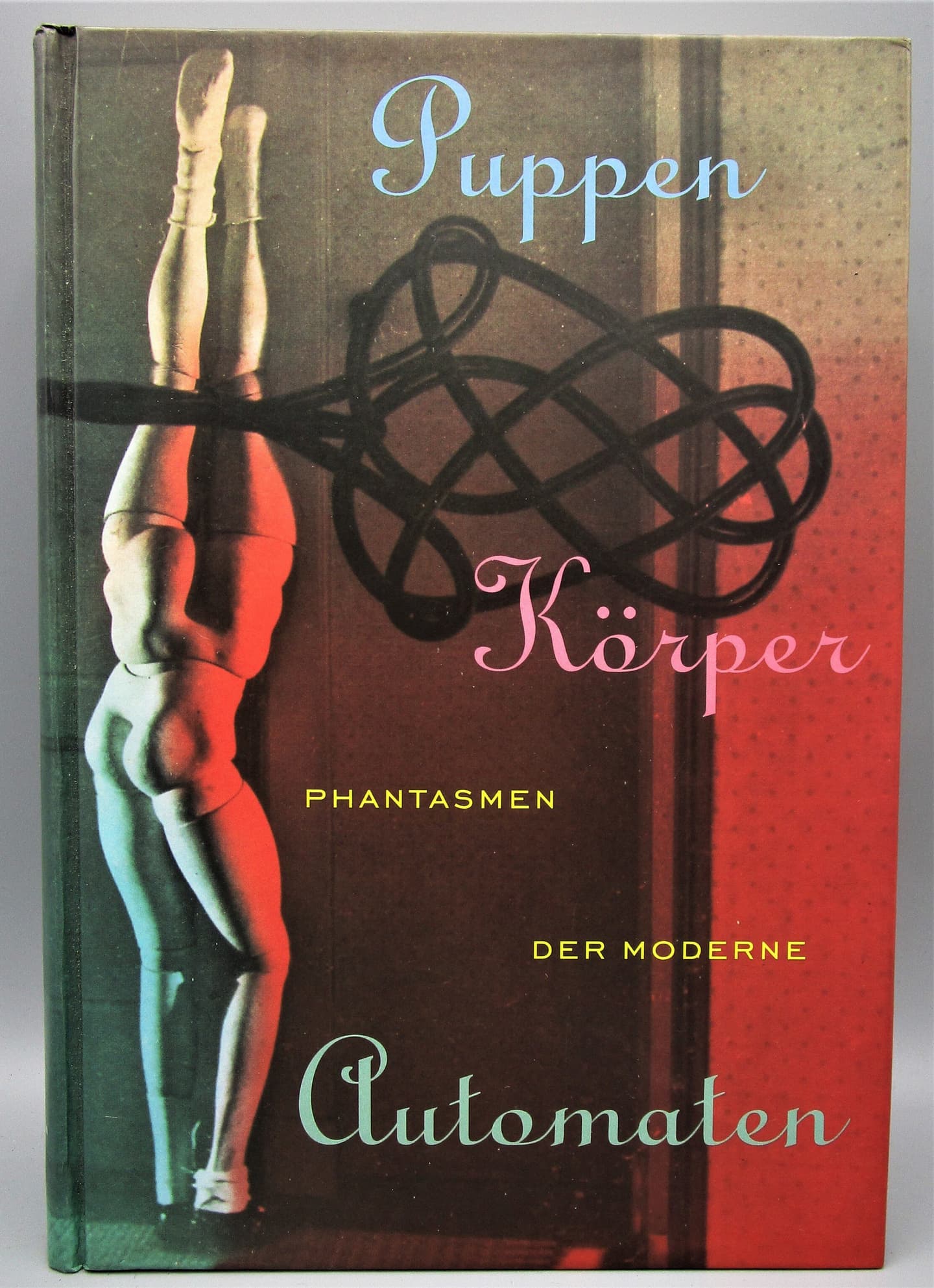

いっぽう、現代アートにおける人形(ヒトガタ)は、身体、ジェンダー、セクシュアリティなど多くの問題を巻きこみ、現在を表す特権的な形象としてさまざまなかたちで登場してきた。巨大なマネキン、不気味なぬいぐるみ、奇形的身体、人体解剖模型、多様な身体の断片など、何かしらの欠如か過剰さを抱えたショッキングな「人形(ヒトガタ)」の氾濫、たとえば1992年、身体とその改造に取り組んだ「ポストヒューマン」展(スイス、イスラエルなどを巡回)、95年、性と性差の問題にラディカルな視点を示した「フェミナンマスキュラン」展(ポンピドゥ・センター)、96年、「フォルム」ならぬ「アンフォルム(不定形なるもの)」に注目した「ランフォルム」展(同)などの展覧会に様々な「人形(ヒトガタ)」が登場したことは記憶に新しいが、ここではアートとその周辺における「人形」に正面から取り組んだ画期的な展覧会として、99年にデュッセルドルフのノルトライン=ヴェストファーレン美術館で開催された「人形・身体・自動人形—近代の幻影」展を挙げておきたい。ジョルジョ・デ・キリコから、ダダ、シュルレアリスムを経て、マルセル・デュシャンの遺作へのオマージュであるリシャール・バキエの作品まで、人形と関わりのある近現代の美術作品を展示し、五百ページに及ぶ分厚いカタログでは、三百点を超える参考写真によって、人体解剖模型からポール・マッカーシーまで、自動人形からロボットまで、様々な時代の人形(ヒトガタ)を網羅的に提示してみせた。

しかしこのように、時代を表現する特権的な形象となっている感のある「人形」は、現代アートにおいては、アクチュアルなテーマを描き出すためのひとつつの「手段」にとどまっているように見える。そこが、人の写し身に魅せられ、理想のヒトのカタチをそこに現出させるという「目的」のために、飽くことなく反復的につくられ続けていく「創作人形」との大きな違いであるように思われる。

親しみやすさと不気味さ

かつて澁澤龍彦は「人形愛あるいはデカルト・コンプレックス」というエッセイのなかで「デカルト・コンプレックス」という造語を用いて、この人形への愛を語った。この名称はデカルトが亡くなった娘の面影を求めて作らせた「自動人形」を持ち歩いたというエピソードに由来する。また精神分析医の藤田博史は、人形の身体論のセミネールにおいて、失った息子を「ロボット」によって再生させるという現代的な、あるいは近未来的な神話、手塚治虫の鉄腕アトムのエピソードを挙げて、新たに「人◇形◇愛」(◇はお互いに到達しあうことのできない運命を表現する記号である)について語った。遺伝子操作や身体改造やサイボーグ化等、現代の人間にとって既に現実化しつつある「身体」の問題も、この人間の「欲望」と深く関わっている。

「人形」あるいは「人形的なるもの」の根源に関わるこの欲望は、しかし客観的に見ると過剰で、ときに狂気じみた、どこか不気味な印象さえ漂う。20世紀前半の実例として、オスカー・ココシュカの有名なエピソードがある。恋人アルマ・マーラーとの耐え難い破局を乗り越えるために、恋人とそっくりの人形の作成を依頼し、微に入り細に入り、図解も交えた細かい指示を与え、さて、出来上がってきた人形は奇妙なグロテスクな代物であった。その理想とのあまりの落差にココシュカは怒り狂ったという。

「人形」は個人の私的な欲望にしたがって、その愛の対象として、この世界に姿を現わす。客観的な基準よりも、つくり手もしくは所有者にとってかけがえのない何かを有していることが人形の魅力である。しかしそれははた目から見ると過剰な不気味さを表出していることもしばしばある。

フロイトが指摘するように「unheimlich(不気味な)」は「heimlich(親しみある)」の反対語だが、否定の接頭辞「un-」を冠したがゆえにむしろ「heimlich」の意味をもつことがある。「不気味なもの」とは実じつは、「親しいもの」の裏返しなのである。

「人形」は古来、この「不気味なもの」と馴染み深い関係にあったが、「工芸」としての「人形」は、こうした不気味さを意図的に表現しようとしていたわけではなく、リアリズムの追求、細部へのこだわり、可愛さやいとおしさの探求が、作者の意図を超えて、ときに「不気味」さを醸し出すこととなった。一方、現代アートにおける人形は、すでに言語化されている「不気味さ」や「おぞましさ」をそこに現出させるための格好の形象として使用されているように見える。

「素材」と「大きさ」

では現代アートにおいて「人形」はどのようにそのグロテスクな側面を強調されてきたのだろうか。

「美術」と「工芸」とが画然と分たれていた近代における彫刻/人形という分類においては、一般に前者では堅牢な素材、後者は有機的な柔らかい素材がおもに用いられてきた。前者は素材を限定し、フォルムによって作品を見せる一方、人形はといえば、異素材が複合的に用いられてきた。「ハイ・アート/ロウ・アート」に代表されるような二項対立的な分類はいっぽうで堅固な境界をいまだに保ちつつも、すでに理念的には崩れて久しいが、近年のアートに特徴的なのは、この異素材の組み合わせが、作品のグロテスクさを際立たせるために意図的に強調されていることではないだろうか。たとえばロバート・ゴーバーの作品においては、彫刻的なトルソに毛、という視覚的な過剰さと、女性的な乳房と胸毛のアンバランスによって、性別越境(トランスジェンダー)的なイメージが作り上げられている。「毛」はそのための手段であると言える。この点で、よりリアルでより愛らしい人形をつくりだそうとして、ときには人間の毛髪を植え込む「人形」とはあきらかに異なる。

また衣装やリボンなど柔らかい素材をボディに次から次へと付け加えることは人形にとっては至極普通のことだが、アートにおいてはそうした異素材を付け加えること自体が表現としての意味をもつ。その過激な一例として、たとえばキキ・スミスの後ろ向きの裸体の女性像は、そのお尻から生理の血を思わせる毛糸をだらりと長く垂らし、堅牢な素材と柔らかい素材のコントラストがおぞましい感触を生み出している。

人形の大きさやかわいらしさも、人形の親しみ深さと関連がある。大島和代の小さな繊細な赤ちゃんの人形とあえて比較するならば、ロン・ミュエクのリアルな赤ん坊は、人間の大人よりも巨大な体躯によってその可愛さを損なう。マイク・ケリーの性交するぬいぐるみなどもそうだが、こうした異化作用が、滑稽さとともに存在のグロテスクを際立たせる。

ベルメールと球体関節

「人形的なるもの」が手段である現代アートと、それが目的である創作人形とでは、よく似たイメージが表出していてもその文脈は異なるが、現在、巡回中の「今日の人形芸術」展とデュッセルドルフの「人形・身体・自動人形」展に共通する唯一の作家ハンス・ベルメールが製作した人形とその写真は、現代の創作人形と現代アートにおける人形(ヒトガタ)の共通の源泉として両者にまたがる興味深い存在である。

しかし創作人形と現代アートにおけるベルメールの位置づけは著しく異なっている。まず「創作人形」の歴史にベルメールが名を連ねるのは、日本特有の傾向である。欧米の人形作家はほとんどベルメールについて知らないし、彼を人形作家としては認識していない。

ベルメールはこの日本でとりわけ深く愛されてきた作家である。現代を代表する人形作家、四谷シモンは、1965年雑誌『新婦人』に掲載された一点のベルメールの人形写真に強烈な刺激を受け、それまでの「ぬいぐるみ」による人形を捨て、新たに「球体関節人形」を作ることを決意する。そして72年《ドイツの少年》を製作、翌年「未来と過去のイヴ」で第一回個展を開催、ほぼ等身大の球体関節人形を披露した。現在の創作人形界では「固定ポーズ/関節人形」という分類が定着しつつあるが、後者の躍進は、このときに始まる。ヨーロッパのアンティーク・ドールにも見られる伝統的な手法は、特異な意味を付与されて、この国で独自の発達を遂げ、四谷シモン以降、天野可淡の神話的な人気を経て、吉田良、恋月姫、秋山まほこ、井桁裕子など個性的な作家を輩出し続けている。

球体関節の機能的かつエロティックな可動性は、フィギュアの愛好者たちの心も引き付け、近年「スーパードルフィ」という「球体関節人形キット」が一大ブームとなっている。またアニメ映画監督押井守が、ベルメールの人形に想を得て、来年上映される新作『イノセンス』を製作するなど、ベルメールに始まる日本独自の「球体関節人形」の系譜は、独特の文化的広がりを見せていると言える。

そしてこの日本特有の「文化」に魅せられ、それを写真作品に結晶させたのが、日本在住のイタリア系ドイツ人アーティスト、マリオ・Aであろう。彼は写真集『ma poupée japonaise』(2001年) でドイツ出身の作家ベルメールと、彼の「人形」が日本に与えた影響を、日本人女性の「少女」的な身体を通して表現してみせた。

ベルメールと「おぞましいもの」

いっぽう、欧米ではシュルレアリスムの特異な作家に過ぎなかったベルメールが、近年、再び注目を集めている。この数年間に四冊(うち英語二冊、仏語二冊)の研究書が立て続けに出版され、昨年は仏語のコンパクトな『イマージュの解剖学』も再版された。すでに80年代からその写真作品はアラン・サヤグやロザリンド・クラウスによって再評価されていたが、90年代に現代アートが「不気味なもの」や「おぞましいもの」への嗜好を深めるにつれて、その先駆的存在としてのベルメールの作品が、クラウスやハル・フォスターなどによって論じられ、さまざまな展覧会に頻出するようになった。

昨年急逝した美術評論家日向あき子は、1998年にベルメールについて次のように語っている。

「彼の作品は性・エロスの対象となる女性の部分だけを関節で繋いだ女性像で、辛辣な風刺と悪意がありますね。ただ彼の悪意は、そうした視線で女のイメージを作り上げている男の方—つまり彼らの目による強姦—へ向けられていて、大変に複雑です」。

日本の球体関節人形が依拠してきた「性」の文脈が「エロティシズム」であるならば、昨今の欧米においてはむしろ「ジェンダー」の問題を鋭く捉えた作品としてベルメールが語られている。日向のこの指摘はその地平において語られており、日本において「ベルメールのコンセプトをつかんでいた」数少ない例として、今年『偽少女』というアイロニカルなタイトルの人形写真集を出版した女性人形作家、土井典の人形が挙げられている。

フェミニズム的観点からは、ベルメールの作品は「女性嫌悪(ミゾジ二ー)」に連なるとして、批判されてきた。しかしこの女性嫌悪(ミゾジニー)を探っていくと、愛と憎しみのせめぎあう感情に逢着せざるを得ない。「女性賛美」と「女性嫌悪」は盾の両面である。

それは人を惹きつけずにはおかない懐かしい「愛の対象」でありながら、あるいはそれ故にこそ忌避すべきおぞましいものであり、「対象(オブジェ)objet」以前の「忌避対象(アブジェ)abjet」なのである。

ジュリア・クリステヴァは、フロイトの「不気味なもの」を「忌避対象(アブジェ)=おぞましいもの」として捉え直したが、これらは「人形」を用いた近年のグロテスクな作品を論じるに際しての重要なキーワードであった。

「少女」という形象

人形はその多くが女性の形象をとる。人形とその身体を見つめ直すとき、この「性差」の問題が否応なくクローズアップされてくる。

長い間忘却の淵に追いやられていたシュルレアリスムの女性作家、同性愛者(レズビアン)でもあったクロード・カウンがセルフポートレイトとして写真に撮った仮装は、男性、少女とさまざまに自在に変化するが、「人形」においては女性という形象をとる。あるいは女性という形象によって「人形的なるもの」を表現している。

しかし女性の人形によって表現されるのは、必ずしも「女性的なるもの」であるわけではない。腹の球体を介して対称的に置かれたふたつの下半身は、ベルメールの人形写真に頻出するイメージだが、そのなかでもいっぽうが男物のズボンをはいてベッドに無造作に横たわる写真は、近年、シンディ・シャーマンによるリアルな両性具有の人形(ヒトガタ)写真と比較され、その両義的なイメージが見直されている。また女性の身体をバラバラに解体し、再構成したベルメールの「少女人形」は、フェミニズム批評的な読解においては、男性による「少女」への「暴力」と「意味付け」られてきたが、ロザリンド・クラウスは、彼の人形写真はむしろそうした唯一の意味付けから免れるものであると考えた。彼の作品は多義的なイメージから成り立っているが、そこにさまざまなイメージを見いだすのは、見る者の欲望に他ならない。ベルメールの人形とその人形写真が、アートと創作人形の双方にとって刺激的であり続けているとしたら、それは彼が「愛の対象」としての人形をつくることを目的としながら、同時に人形(ヒトガタ)の諸部分をアナグラム的に用いて、人間の欲望を視覚化するための手段とする冷静さを持ち合わせていたからかもしれない。

「人形」という形象は、様々な両義性や矛盾が交叉する場である。現在、球体関節人形は現代アートやフィギュアの世界にも大きく乗り出してきている。まるで偶然渡来したひとつの種子が肥沃な土壌を得て特異な発達を遂げるように、主に「少女」をかたどった人形たちがこの国でもてはやされている。ここでは問題は「女性的なるもの」よりもむしろ「少女的なるもの」であるようだ。その日本的な特異な発展の謎を解明するには、人形をつくり続ける人びと、それを愛でる人びとの欲望について、あらためて考察していく必要があるだろう。

主要参考文献(日本語文献のみ)

日向あき子 インタビュー「99 新世紀人形展をめぐって」16号(1998年3月)

藤田博史 講義「人◇形◇愛の精神分析」30号〜37号(2001年9月〜2003年9月)

ピア・ミュラー=タム 文 宮川尚理 訳「人形・身体・自動人形—近代の幻影」、宮川尚理 文「ココシュカのエピソード」24号(2000年3月)

以上、『ドール・フォーラム・ジャパン』誌

小川千惠子 文「現代人形美術の潮流」『現代の眼』538(2003年2・3月)東京国立近代美術館

『美術手帖』

特集・新しい身体と彫刻の美学

2003年10月号

「今日の人形芸術

ー想念(おもい)の造形」展 図録

2003年

「ポスト・ヒューマン」展図録

1992年

「ランフォルム」展図録

1996年

「人形・身体・自動人形—近代の幻影」展

図録 1999年